2025.7.24

耳あな型補聴器の特徴とは?耳あな型補聴器のメリット・デメリットやおすすめの補聴器を紹介

耳あな型補聴器は、個々の耳の形状に合わせて作られるオーダーメイドが主流です。補聴器を検討中の方にとって、その種類や性能、ご自身に合うかどうかは重要なポイントとなります。この記事では、言語聴覚士の視点から、耳あな型補聴器の具体的なメリット・デメリット、そして選び方について詳しく解説します。

1章目:耳あな型補聴器とは

補聴器には様々な形状がありますが、その中でも「耳あな型補聴器」は、個々の利用者に合わせて作られることが多いタイプです。ここでは、耳あな型補聴器の基本的な情報と、もう一つの主要なタイプである耳掛け型補聴器との違いについて解説します。

耳あな型補聴器とは

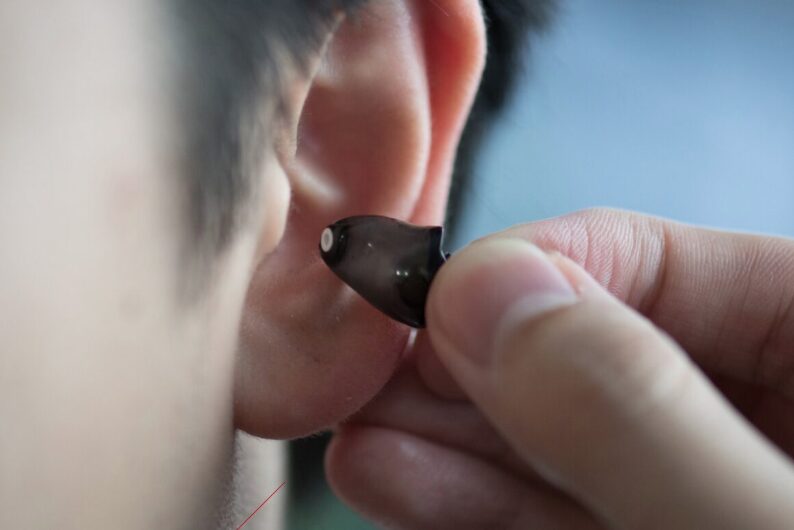

耳あな型補聴器は、その名の通り、耳の穴(外耳道)に挿入して使用するタイプの補聴器です。最大のメリットの一つは、耳の中に収まるため外から見て目立ちにくいタイプがあることです。多くの耳あな型補聴器は、利用者の耳の形を精密に採取し、それに基づいて製作されるオーダーメイドが主流です。これにより、快適な装用感と音響効果の最適化が期待できます。

耳あな型補聴器には、そのサイズや耳の穴に収まる深さによっていくつかの種類があります。代表的なものとしては、非常に小さく耳の奥深くに収まる「IIC(Invisible In The Canal)」「CIC(Completely In Canal)」、CICより少し大きく操作性も考慮された「ITC(In The Canal)」や「カナルタイプ」、そして耳介(じかい:耳のくぼみの部分)にしっかり収まる「ITE(In The Ear)」や「フルシェルタイプ」などがあります。種類によって搭載できる機能や出力できる音の大きさが異なるため、聴力やライフスタイルに合わせて選択することが重要です。

耳あな型補聴器と耳掛け型補聴器の違い

補聴器の代表的な形状には、耳あな型ともう一つ、「耳かけ型補聴器」があります。耳かけ型補聴器は、本体を耳の後ろに掛け、透明なチューブやワイヤーを通して耳栓やレシーバー(音を出す部分)を耳の穴に入れるタイプです。

両者の主な違いは以下の点です。

形状と装着方法

耳あな型: 耳の穴に本体を直接入れます。サイズによっては耳の外に出てワイヤレスイヤホンのような見た目になります。

耳かけ型: 本体を耳の後ろに掛け、音を出すレシーバーを耳の穴に入れます。

目立ちにくさ

耳あな型: IIC・CICタイプは耳の中にすっぽりと入ってしまうため、つけていることが分からないほど小さく、目立ちにくいことが特徴です。

耳かけ型: 本体が耳の後ろに見えるため、髪型によっては目立つことがあります。ただし、近年では小型化・軽量化が進み、デザインも様々です。

機能

耳あな型: 本体サイズが小さいため、搭載できるアンプやレシーバーに制限があり、一般的に高度・重度難聴向けのハイパワー機種は耳掛け型に比べて選択肢が少なくなります。また、Bluetoothなどのワイヤレス機能はサイズによってはお使いただけません。

耳かけ型: 本体サイズに比較的余裕があるため、強力なアンプや大きなレシーバーを搭載でき、軽度から高度・重度難聴まで幅広く対応できます。また、一部機種ではマイクが2つ以上ついており指向性マイクを使用することができます。

音質

耳あな型: マイクが耳の穴の入り口付近に位置するため、耳介による本来の集音効果や音の方向感を活かしやすく、より自然な聞こえに近いと言われています。風の音の影響も受けにくい傾向があります。

耳かけ型: マイクが耳の後ろにあるため、耳介効果は利用しにくいですが、最新の機種ではバーチャル耳介などの音質補正技術により自然な音質を実現しています。

取扱い

耳あな型: 小型の場合、電池交換や清掃に慣れが必要な場合があります。ほとんどがオーダーメイドでお作りしているため、耳に入れるのが簡単で紛失しにくいのが特徴です。また、イヤホンタイプなど充電できる器種もあります。

耳かけ型: 比較的サイズが大きいため、ボタン操作や電池交換がしやすい機種が多いです。また、耳かけ式はサイズに問わず充電タイプが充実しております。

どちらのタイプが優れているというわけではなく、聴力の状態、耳の形状、見た目、生活環境、そして何を重視するかによって最適な選択は異なります。

2章目:耳あな型補聴器の特徴

耳あな型補聴器は、その形状や装着方法などに特徴を持っています。これらの特徴を理解することは、ご自身に最適な補聴器を選ぶ上で非常に重要です。

耳あな型補聴器の主な特徴としては、以下の点が挙げられます。

- 目立ちにくい

- オーダーメイド補聴器は補聴器のつけ外しが簡単でマスクや眼鏡にかさばらないので紛失しにくい

- 音質が自然に近くなる

- 電話がしやすい

これらの特徴について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

目立ちにくい

耳あな型補聴器の最大の魅力の一つは、その目立ちにくさです。補聴器本体が耳の穴の中に収まるため、特にIIC、CICタイプのような小型のものは、外からはほとんど見えません。補聴器を着けていることを周囲に気づかれたくないと考える方にとって、この点は大きなメリットとなります。髪型を気にせずにおしゃれを楽しみたい方や、仕事上などで外見を気にされる方にも選ばれています。

オーダーメイドによる快適な装用感

多くの耳あな型補聴器は、使用者の耳の形を精密に型取りして作られるオーダーメイドです。そのため、耳の形状にぴったりとフィットし、長時間使用しても快適な装用感が得られやすいという特徴があります。また、適切にフィットすることで、補聴器がズレたり脱落したりするリスクを軽減し、紛失を防ぐことができます。

音質が自然

耳あな型補聴器は、マイク(音を拾う部分)が耳の穴の入り口付近、あるいは内部に位置します。これにより、人間が本来持っている耳介(じかい:耳の外側の部分)の集音効果を活かすことができます。耳介は、前方からの音を集めやすくしたり、音の方向感を得るのに役立ったりする機能を持っています。そのため、耳あな型補聴器は、より自然な音質で言葉を聞き取りやすいと言われています。また、風の音の影響も受けにくい傾向があります。

電話がしやすい

耳あな型補聴器は、補聴器本体が耳の中に収まっているため、受話器を自然に耳に当てて電話をすることができます。耳かけ型補聴器の場合、機種によっては受話器を当てる位置に工夫が必要なことがありますが、耳あな型ではそのような心配が少ないのが一般的です。スマートフォンや固定電話など、日常的に電話を使用する機会が多い方にとっては便利な特徴と言えるでしょう。

3章目:耳あな型補聴器を装用するメリット

耳あな型補聴器には、その形状や特性から生まれる多くのメリットがあります。これらのメリットを理解することで、ご自身のライフスタイルや聞こえのニーズに合った補聴器選びの参考になるでしょう。

耳あな型補聴器を装用することで得られる主なメリットは以下の通りです。

- 外見を気にせず活動しやすい

- オーダーメイドによる取扱いのしやすさ

- つけていても違和感のない自然な聞こえ

- 電話やメガネなど日常生活で邪魔になりにくい

4章目:耳あな型補聴器を装用するデメリット

耳あな型補聴器には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に把握しておくことで、より納得のいく補聴器選びが可能になります。

耳あな型補聴器を装用する際に考慮すべき主なデメリットは以下の通りです。

- 対応できる聴力や機能に制約がある

- 耳の閉塞感や自声の響きを感じることがある

- 定期的な清掃とメンテナンスがより重要になる

これらのデメリットについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

対応できる聴力や機能に制約がある

IIC・CICといった小型の耳あな型補聴器は本体が小さいため、搭載できるアンプ(音を増幅する装置)やレシーバー(音を出す部品)のサイズに限界があります。そのため、非常に重い聴力レベルの方には十分なパワーを供給できない場合があります。また、指向性マイクの性能やワイヤレス通信機能など、一部の高度な機能が搭載しにくい、あるいは耳かけ型に比べて性能が限定的になることもあります。

耳の閉塞感や自声の響きを感じることがある

耳あな型補聴器は耳の穴をしっかりと塞ぐ形状のため、特に装用し始めの頃は、耳が詰まったような感覚(閉塞感)や、ご自身の声が大きく響いて聞こえる感覚を覚えることがあります。多くの場合、装用に慣れることで軽減されますが、耳の形状や補聴器のフィット感によっては、この感覚が強く残る方もいます。補聴器販売店では、ベント(通気孔)を設けるなどの調整で対応できることもあります。ほとんどのオーダーメイド耳あな型補聴器は形の再作成の保証期間があるので、形も微調整が必要になる場合があります。

定期的な清掃とメンテナンスがより重要になる

耳あな型補聴器は、耳の穴の中に直接挿入するため、耳垢や湿気の影響を受けやすい構造です。音の出口やマイク部分に耳垢が詰まると、音が小さくなったり、こもったり、故障の原因になったりすることがあります。そのため、毎日の清掃や定期的な専門家によるメンテナンスが重要です。

5章目:耳あな型補聴器おすすめ4選

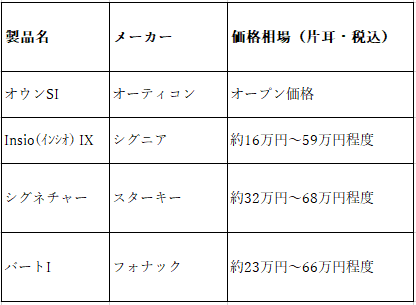

耳あな型補聴器は、各メーカーから多様なモデルが販売されており、それぞれに特徴があります。ここでは、言語聴覚士の視点から、現在注目されているおすすめの耳あな型補聴器を4機種ピックアップしてご紹介します。

※価格はあくまで目安であり、搭載機能や形状タイプ(CIC/ITC/ITEなど)、によって

以下に、それぞれの補聴器について詳しくご紹介します。

オーティコン オウンSIシリーズ

メーカー: オーティコン(Oticon)

価格相場(両耳): オープン価格

特徴: 人の脳が音を聞き分ける仕組みを学習したAI「ディープニューラルネットワーク(DNN)」を搭載の小型補聴器です。SIシリーズよりこのDNNが2.0にバージョンアップしてさらに音の明瞭さと雑音抑制性能が向上しました。より小型の見えにくい見た目で騒がしい場所でも快適な聞こえを届けます。

シグニア Insio IXシリーズ

メーカー: シグニア(Signia)

価格相場(両耳): 約33万円~122万円程度

特徴: 従来の補聴器では取りこぼしがちな話始めの言葉や子音等もより正確に再現し、よりくっきり明瞭な聞こえを実現しているシリーズです。また、世界初の言葉と環境音を別々に処理するダブルプロセッサー搭載で、騒音下でも快適な聞こえを実現しています。また、見せないIIC・CICといった小型耳あな式から、取り扱いのしやすいITC・ITEまでお選びいただけます。

スターキー(Starkey)シグネチャーシリーズ

メーカー: スターキー(Starkey)

価格相場(両耳・充電器税込): 約65万円~137万円程度

特徴: 世界最小CICの充電式補聴器です。さらに小型になりましたが、連続使用時間が38時間と業界最長クラス(※2024年Starkey調べ)です。また、国際保護等級IP68を超える防水性能搭載で万が一の水濡れも安心です。さらにAIが、何百万もの音の違いを検出し、背景雑音やその他ノイズを抑制しながら聞きたい音を優先的に増幅することによってより複雑な環境でも聞こえを楽しんでいただけます

フォナック(Phonak)バートIシリーズ

メーカー: フォナック (Phonak)

価格相場(両耳・充電器税込): 約47万~133万円

特徴: 耳の解剖学から得られる様々な情報をもとに、指紋のように個々に異なる耳の形状を精密に分析。耳介で発生する音響効果を一人ひとりの耳に合わせて作りだします。様々な環境に合わせて自動で音が切り替わるオートセンスOS6.0により、より複雑な環境でも快適な聞こえを提供しています。

耳あな型補聴器の作成経験豊富なスタッフがご対応します!

ここまで耳あな式補聴器の特徴・メリットデメリット・おすすめの補聴器4選まで紹介してきました。聞こえの感じ方は人それぞれ異なります。耳あな補聴器を検討するにあたってカウンセリングと補聴器の音の調整、測定が重要です。

ヒヤリングストアでは、ここで紹介した補聴器以外にも世界7大メーカーの様々な補聴器を取り扱っており、おひとりお一人の生活環境やご要望に応じた最適な機種選定ができるよう最新の設備を取り揃えております。

また耳あな型補聴器の作成に熟達したスタッフが、お客様の使用環境や細かいご要望をお聞きし、最適な一台をご提案します。

ご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

🎄ヒヤリングストアからお知らせ 松山バレエ団『くるみ割り人形』ご招待キャンペーン🎁

ヒヤリングストアで補聴器をご購入の方、

先着25組50名様を松山バレエ団『くるみ割り人形』全幕公演へご招待!

1948年創立、70年以上の歴史を誇る日本を代表する松山バレエ団による名作。

クリスマスの夜を舞台に、少女クララの純粋な愛を描いた心あたたまる作品です。

ヒヤリングストアは、「補聴器をもっと身近に感じていただきたい」という想いのもと、

“きこえる喜び”を音楽とともにお届けします。

🕒公演日:2025年12月21日(日)15:00開演

📍会場:東京文化会館 大ホール

📅応募締切:2025年11月30日(日)まで

「補聴器選び」で迷っているあなたへ。この機会に新しい一歩を踏み出してみませんか?

私たちは、お客様に「あなたに任せてよかった」と心から思っていただけるよう、一人ひとりに寄り添ったお手伝いをさせていただきます。

詳しくはヒヤリングストアまでお問い合わせください。